原标题:病人送医生送10万银行卡被拒 病危时家属威胁:救不活要你们好看

冬季的雾霾笼罩之前,我问何勇家里安装的哪个品牌的空气净化器。他说:“没有”。他的助理、博士生王玉波说:“我也没有。”何勇是陆军军医大学大坪医院呼吸科主任,研究呼吸,研究肺。

这不“科学”。

何勇正认真查看患者的片子

何勇正认真查看患者的片子还有更不“科学”的:他结核菌素试验是强阳性;我们恐惧的抗生素耐药性就发生在他身上——比如常用的头孢类、阿莫西林、阿奇霉素……院内感染,职业暴露。

这不符合常人想象中一个呼吸科专家的“人物设定”。

[所有人都在跑步]

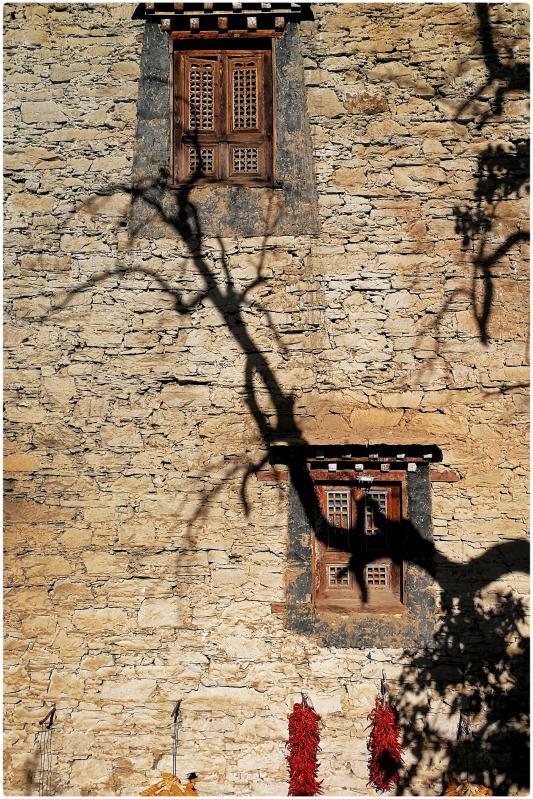

“那什么样子才符合人设?”午休的时候他反问了一句,顺便看了一眼手机上的“米拍”——一个发布摄影作品的APP,拍客可以自由上传,通过点赞数打榜,11月10日他排名第二。他用“故乡的鱼”这个账号发布,都是他用手机随手拍的,遮住名字让普通人猜,张张都可以猜是摄影获奖作品。

何勇手机摄影作品

何勇手机摄影作品 何勇手机摄影作品

何勇手机摄影作品也有符合“人设”的,在呼吸科的专业领域里,把最专业的学术成果翻译成普通人最易理解的一句话就是:他带领这个团队5年,以冲刺的方式跻身全国一流。

他很少看电视剧,但看过《三生三世十里桃花》,用他爱借喻的两个词:这5年是“历劫”,5年后是“飞升”。他自己说:“阶段性飞升吧,离上神还远。”

周一的早上跟他查房,我暗忖,如果是他的学生,恐怕这个“劫”都还没历完。

查房是空气绷得最紧的时候

查房是空气绷得最紧的时候他7点到办公室,8点开始查房,三十多米的走廊,十几间病房,一走路,大队人马基本上是跟在他后面小跑,气还没喘匀,提问就来了:甲来说下肺癌什么情况下考虑手术?乙这个病历上为什么写左下肺阴影?这是影像学报告语言,呼吸科的表述应该是诊断。丙来说说这个患者各项检查的顺序……说了很多次,不要把一堆单子直接扔给患者,要医嘱先做有确诊意义的检查建立信任提高效率……语速跟脚步一样快。

落针可闻。

除了医生们紧张的、小声的回答,挤满人的整个病房都像被绷带紧紧裹住。第一天来科室实习的两个男生,在队伍的最后悄悄交换一下眼神,没有说话。

检查完一个背部插着引流管的老人,出了病房何勇在走廊中间站住,皱着眉:“引流管尽量不插背后,可以多跟B超医生沟通,定位定到侧方向,背后容易压住,几个小时后堵塞,重新换要多花钱,人也折腾。”

皱眉这个动作估计太频繁,使得他比实际年龄年轻的脸上,额头的皱纹像是来自未来的穿越。

每次查房,何勇对医生们都会提出一堆要求

每次查房,何勇对医生们都会提出一堆要求他进入工作状态,整个住院一部A区9楼,压强陡升。比如他会说:我们那个时候跟主任查房,谁敢翻牌子看病历?都记在大脑里……

——“会不会有这样的原因:医学的进步使得现在需要记忆的各种数据更多更复杂……”

——“或许有。但是你不觉得也有其他原因?”

原因不重要,结果最重要。去年呼吸科被规培生评为带教最好的科室,真想学东西的人心里雪亮。

学生们脸上写着紧张

学生们脸上写着紧张5年前,何勇来的时候立了个规矩,每个周一的午餐会制度:统一买盒饭,挤在科室的小会议室里,边吃边听,年轻医生轮流讲座,20分钟,自己找选题,做PPT演示。准备的过程就是一次强制学习,逼着讲,也训练了人,都是知识分子,都是要面子的,内部讲座也认认真真当成大课,细致到讲“镇痛”,都会找来关公刮骨疗毒的漫画,引经据典,从故事入手。

讲完不够,除了内容,何勇还要纠正语气语速、台风站姿、激光笔在PPT上的落点……

走廊上也是课堂

走廊上也是课堂年轻医生一年年“历劫”,一年年“飞升”,在全市、全军、全国的学术讲台上崭露头角,获得教学明星、TED演讲、亚太案例大赛等冠军。

5年时间,呼吸科获得国家自然科学基金十余项、在国际一流期刊发表转化医学研究成果。时间从不亏待珍爱它的人。

“肺癌医疗的学术前沿,平均两个月知识就有更新,所有人都在跑步,你跑不跑?”这像是解释他日常走路为什么总是刮起风。

[珍贵&浪费]

何勇每周二、三上午专家门诊,专家号是稀缺资源,一个上午只有35个号。周三,一个阿姨坐下就说:“教授,我是肺气肿,你随便开点药就行了。”没带任何病历、此前的检验结果,也拒绝做任何检查,只要开药。

何勇叹了口气,压了压情绪,摘下口罩说:“你自己凭空就诊断了,让我怎么开药?开什么?开多少剂量?吃出问题怎么办?以后确定开药就不用挂专家号了,也贵嘛……”

门外眼巴巴等着医生加号的病人推门就涌进来。珍贵只在迫切需要的人那里异常珍贵。

何勇最常跟患者说的一句话:戒烟吧,以后再抽烟就别找我了

何勇最常跟患者说的一句话:戒烟吧,以后再抽烟就别找我了也有人用试图用钱来买。曾有一个肺癌病人塞给何勇一张卡,里面存了10万,他的意思是,这一年,让何勇特别关照一下,多一些点对点的服务,然后每年给一张卡,钱不是问题。

钱当然没要,但关照还是关照了。病人后来病危,何勇带着医生们奋力抢救,家属在门外奋力踢门,砸东西,也砸话:“一定要救活,救不活要你们好看……”

人救过来后,家属围绕在病人身边,等遗产一一安排好,病人还是去世了。但再也没有家属发飙。

专家号门诊,很多时候拼的是运气

专家号门诊,很多时候拼的是运气想知道人性,三个地方都要去:动物园、派出所、医院。

周三中午下门诊,回住院部的路上,一个阿姨截住他:“何教授我以前在你这里看过,今天没挂到号,这是我老公的片子,麻烦你看看……”再上楼,办公室门口还堵着一堆患者,他还没吃饭,而那些人的眼里全是求生的焦虑……

医生永远不够,病人永远很多,任何叹息和呼喊,都像是向空气或者棉花挥出的那一拳。

正向的安慰还是更多。11月,65岁的敖光福又住进来做今年的第二次常规复查。6年半以前,何勇还在外科,他给敖光福做的肺癌手术。此后每年需要复查,敖光福从外科一路追到呼吸科来。老伴是个戴帽子和渔网面纱的时髦阿姨,她又追着我说:我们就认定“活”(何)教授了,没有他救活光福,我也活不了。他在哪里我们就追到哪里。

结束门诊回办公室路上,病人截住他,他只好就地“加号”,看了片子,又解释清楚

结束门诊回办公室路上,病人截住他,他只好就地“加号”,看了片子,又解释清楚 敖光福(前排中间男性)是从外科追到呼吸科来的老患者

敖光福(前排中间男性)是从外科追到呼吸科来的老患者这种跟着追的病人还有很多。何勇查房的时候,每次遇到这些好好地活了5年8年10年的老病人,都一眼喊得出他们的名字,声调也会下意识提高,喊医生们都过来看看。这个时候何勇会笑,病房会突然亮起来。

[因为剧痛,所以懂得]

肺癌的发病率和死亡率居癌症之首,呼吸科是一个每周都有人告别的地方。何勇的办公室门口,正对着病房的走廊,每隔几天,哀恸的哭声就会在走廊重现,丝丝缕缕细细碎碎地撕扯人,在悲伤的巨大投影里,这层楼沉默得像无人。

何勇的母亲去世后,他说了一句:我知道病人和家属所有的痛。这个科的无痛病房和无呕吐病房建设发展,进入了“高铁时代”。

他是为父母学医的,父母身体不好。父亲患尿毒症、冠心病,现在心脏里安了7个支架。母亲患运动神经元病(俗称渐冻症),一年前走了。

母亲离开前四年,已经不能自主进食,做了胃造瘘,吃饭是用大号注射管把流质打进胃。两年后,呼吸困难又切开了气管,每天给母亲吸痰,老人全身都在痉挛抽搐,何勇也会抖,他不敢看母亲的眼睛。

母亲渐渐不能说话,用笔在纸上艰难涂画表达意思:她想放弃,她想走。医学是理性的,但是人大于医学,大于理性。

“我什么都做不了,一个医生,什么都做不了……”亲眼见证的痛,在一个漫长的周期里,一点一滴凝成一个不能触碰的剧痛。

“有时治愈,常常帮助,总是安慰……”

何勇手机摄影作品

何勇手机摄影作品 何勇手机摄影作品

何勇手机摄影作品 何勇手机摄影作品

何勇手机摄影作品“最后一天……”他停了一分钟,说不下去,把头看向窗外,藏住眼睛。

最后一天可能是母亲筹划很久的一天。她用自己的方式,艰难又顽强地一步步走向她想要的离去。何勇讲完一个学术讲座,无数个未接来电,心一下就炸开了。赶回家的时候,母亲已经陷入昏迷。床边留下的纸条是歪歪扭扭涂画的“不要再救我。。。。。。”

没人知道母亲思考了多久作出的决定,以及走向这一天的整个过程里,她要承受怎样的孤独,每天都在预演与亲人的告别,这又意味着她承受了多少已经无法再承受的折磨,和需要多大的勇气。

“我理解她的选择。我们无权用亲情绑架她。只是,如果可能,我希望这个过程,是我们握着她的手,陪伴着她,让她安心地睡去。”

未来可期。医学是推动社会重要的一环,包括伦理。除了学术专著,他最近读的三本书是:《人类简史》、《医生的修炼》、《最后的告别》。

他最新的朋友圈是一组手机拍的秋天的树,摘了叙利亚诗人阿多尼斯的《我的孤独是一座花园》:冬是孤独/夏是离别/春是两者之间的桥梁/惟独秋,渗透所有的季节……

——为什么那么喜欢摄影?

——对我,是换一种生活。

上游新闻-慢新闻记者 刘春燕 任君

评论

延伸阅读

无相关信息

论坛新帖