一位南非艺术家笔下的复杂宇宙——正义与邪恶力量互补而互制

记住叛国罪,墨水、印刷品拼贴

只有四岁大的肯特里奇听到父亲提及“叛国罪审判”(treason trial)时,以为他是在说“树木和瓷砖”(trees and tiles,两者英文发音相近),脑子里立刻把花园里的树跟家里的瓷砖桌面联系到一起。

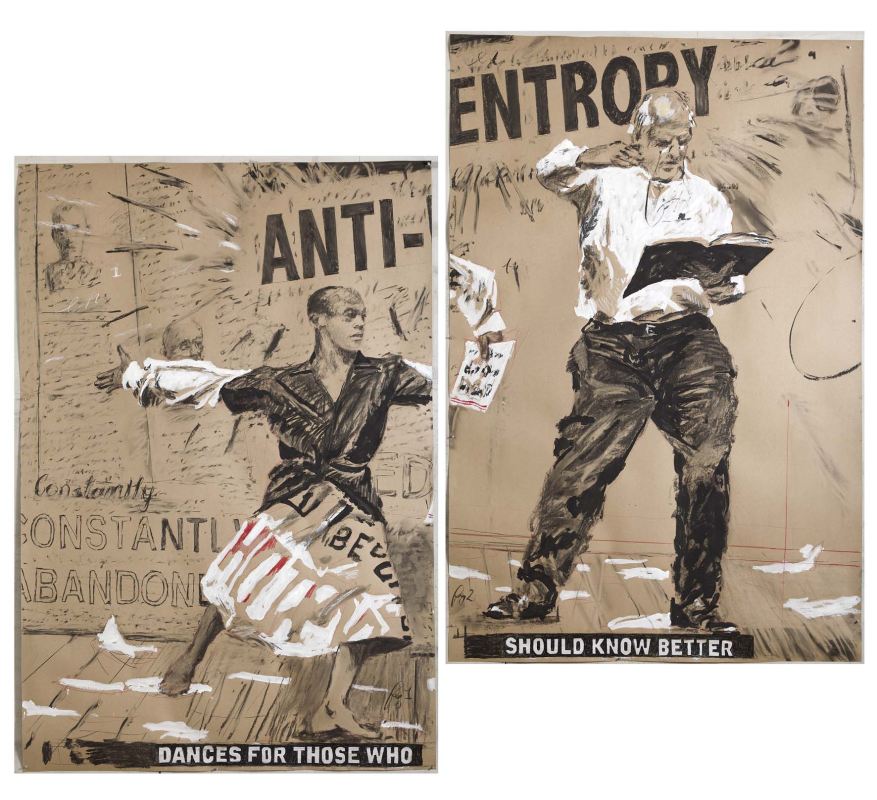

为“对时间的拒绝”而做的画,2011,炭笔、色粉、纸

影像截图

拥挤的街道,炭笔,1997

我不是我,马也不是我的,影像静帧,2008

威廉·肯特里奇(William Kentridge)的作品总是令人无法判断,他到底是在批判现实还是在讲述梦境。炭笔线条粗野勾画出的裸体男性,似乎被困在房间里,他来回踱步、坐立不安,他去水池边刮胡子,镜子里的自己却把脸刮成一团模糊。

创作于1994年的动画短片《流亡中的菲利克斯》可能是肯特里奇最为人所熟知的作品之一。画面上炭笔留下来的擦除与修改痕迹,不但没有成为瑕疵,反而强化了艺术家所化身的主角,在南非约翰内斯堡的种族隔离时代末期、及之后所经历的痛苦挣扎。影片当中用蓝色粉彩所描绘的一汪水池,有时出现在战场,有时出现在房间里,有时淹没男人,有时从镜子里流出来——超现实却又诗意,观众可以将之视为某种希望。

“通过这些痕迹能够看出每一帧画面都是手工绘制,看到艺术家如何画一幅画,同时也就理解了画面里更多的内容。”肯特里奇在接受第一财经专访时说,“因为我在画画的时候,同时建构画面里的内容,利用各种零碎图像来展示一种对话——我们从世界里看到了什么,以及世界向我们传达了什么。”

“艺术作品有时候可以区分什么是对自己更重要、对别人而言无所谓,以及什么是包含了整个社会、同时却更贴近个人感受的东西。我就是从第二个角度来思考创作。作品所探讨的远不仅仅是内容本身,而是对这个世界的看法。”他说。

西方艺术从19世纪开始进入现代主义演变,分出了两条主线。其一演变为先锋派、抽象主义、极简主义,作品越来越抵制外来事物、只关注纯粹的艺术本身;而另一种现代主义的艺术则依然对人物、社会和政治现实保持极大关注,并以此为创作基础。肯特里奇就属于后者。

作为南非最优秀的艺术家之一,肯特里奇凭其绘画﹑电影﹑戏剧及歌剧作品蜚声国际。他的作品广泛根植于哲学﹑文学﹑早期电影﹑戏剧与歌剧,并由此创造出一个正义与邪恶力量互补又互制的复杂宇宙。自上世纪九十年代起,肯特里奇的作品便出现在世界范围内重要展览和美术馆之中,包括德国卡塞尔文献展、纽约现代艺术博物馆等。

近日,北京的尤伦斯当代艺术中心(UCCA)推出其花费数年筹备的大型展览“威廉·肯特里奇:样板札记”,以庞大的体量试图全面回顾艺术家的创作历程。这是迄今为止他在亚洲最大规模的展览,将持续到8月30号。

当乌托邦遇到命运

中国与南非共同吸引肯特里奇的地方是什么?“最让我感兴趣的是,两处的人们都面临很难解决的平衡矛盾。”他说。

出生于1955年的肯特里奇几乎从小就身处在一个分裂而扭曲的现实之中,南非种族隔离制度像是一道网,网住了这个白人中产阶级男孩和周遭压迫与反抗的血泪故事。在他生命中的前40年,尽管艺术圈里早已没有种族之分,但肯特里奇还是始终明确地意识到自己的优越地位,并为此而感到不安。

“而这种受益于其仇恨现象的道德‘灰色’处境,正是他创作的动力之一。”艺术学者安德鲁·所罗门在一篇研究他的论文中提到,“肯特里奇对答案以及断言这些答案正确性的权威,都持有怀疑态度。”于是,他的所有艺术最终都指向了现实政治的矛盾——既能约束革命乐观主义,又能克制虚无主义。

2000年,肯特里奇的影像作品《影子队列》第一次来到中国,在上海双年展上吸引了诸多不明真相的好奇观众。在这之后的几年间,他受邀开始创作关于中国的作品,研读各种资料:鲁迅小说集、史景迁的专著《天安门》、余华的小说《十个词汇里的中国》和“八个样板戏”等。

最后便诞生本次展览的核心作品——《论样板戏》。这件三频影像作品通过文革样板戏之中的芭蕾舞,以及重新编曲演唱的《国际歌》,探讨了文化传播与蜕变的动态过程。芭蕾从巴黎发端,遍布全球,其影响力渗入莫斯科、上海,以及约翰内斯堡——并发生审美和思想上的转变。而肯特里奇则用幽默的手法将这种转化层层覆盖、叠加。

边缘思考者

肯特里奇几乎是一个全才,他对艺术手法的胃口大得惊人。纸上墨水、炭笔、麻胶版画、丝网印刷、现成品动态雕塑、多频影像、带有机械木偶的舞台模型装置——甚至连他的影像作品也不仅仅是手工绘图、原创配乐,而配合了多屏播放以及其他诸如喇叭、椅子等空间装置,营造出一种舞台戏剧效果。

他喜欢剧场,巨大的幕布、舞台,可以随心使用的道具、音乐、舞蹈、肢体,还有文本。艺术家仿佛需要利用各种各样的方法才足以表达内心的思考、对世界的探索。

肯特里奇的父母都是律师,并且都曾经为受到压迫的底层人民辩护、争取平等权力。从这一点来说,作为艺术家的肯特里奇几乎是家中的另类分子。“法律需要依靠严谨的逻辑,找到具体的细节去证明一个封闭的事实。”他说,“而艺术则更多依靠直觉、情感,找到边界、以及更多开放的可能性。”

“父母是律师这一点很重要,而我不是律师这一点也同样重要。虽然两条道路看起来是相反的,但对于更大的问题而言,如试图探究世界如何运转,我们又都是相同的。”他说。

在展览中,一件创作于2005年的代表性装置作品《暗箱》,充分展现了肯特里奇对各种媒介的把控——机械木偶伴随着《萨拉斯特罗的咏叹调》翩翩起舞,而1904年对赫雷罗人的种族灭绝屠杀在背景中同时呈现。坐在旧式剧场般的窄小座椅上,观众可能都没有想到会在这看似忧伤而浪漫的场景中感到如此的怪诞与恐怖。

他有一个关于“边缘思考”的理论,首先是从意识角度,即指当下集中面对的主题之外、散落在“走神”或者“惦记”上的思绪。比如,他举例,现在在接受采访,但心里还在想着晚上开幕的展览是否顺利、夫人是否从酒店出来、展览手册有没有印刷好等细琐事情。

其次则是从地理角度。假如,把欧洲、美国和中国当做几个中心点,那么南非几乎是处于主流边界。如果从这个边界出发,所看待的中国会是怎么样——这正是肯特里奇感兴趣、并且在实践的。

而除了他自己所作出的两种解释之外,似乎还有第三种“边缘”,即站在肯特里奇连接自我与世界的缓慢旋转的漩涡旁边,你我所感受到的头晕目眩。

威廉·肯特里奇

对话肯特里奇:绘画是一种使用身体的形式

第一财经:你的创作很多都源自历史事件,是否更依赖于资料而非实际经验、调查?

肯特里奇:其实我研读的历史文件资料与自己的生活经验、心理历程之间是有着一定的关联性。而在成长过程中,我亲见到人们对社会变革的期待,希望有朝一日种族隔离制度会终结,大家会对其他国家的情况保持关注。所以我的创作不仅仅包括资料历史,也有在我成长过程中积累的感情与思考。

有时候其实只需要一个词、一个图像就足以在工作室里进行接下来的工作,举例来说,我以前读过一个故事,主人翁制造了一台完美的演唱机,唱歌的时候带有充沛的感情。于是这个线索就足够,我接下来花了很多时间去构思有感情的机器会是怎样的。

第一财经:最早的时候你想做演员,后来却用自己的方式留在了舞台上。剧场为什么这么吸引你?

肯特里奇:小时候我就被舞台上的戏而吸引,演员需要控制自己的肢体,用合适的方式去表达脑中想法。而绘画也是一种使用身体的形式。

我有的项目呈现出舞台的样式,有的停留在绘画阶段,有的起源于图画最后成为了戏剧,而有的则由剧场最终凝固成绘画,我认为这所有一切都是某种意义上的绘画。比如,和歌剧院合作,背景幕布有13米宽、15米高,整个交响乐团现场演奏,这就像是一个巨大的画布或者画纸,还有演员的动作、音乐、图像——剧场充满了各种各样的可能性。

第一财经:你的父母都是律师,这与你作为艺术家之间有着某种连接,即你们都是在努力找寻世界的真理。不同的地方在于,律师是用理性的方式,而艺术家则用非理性的方式。那么你找到了什么?

肯特里奇:所有小孩都想努力和父母分离、前往不同的方向。律师使用的是理性的逻辑思维,艺术家则倾向于使用直觉、社会性,追寻的不是清晰证据、而是更多的可能性,换言之,寻找世界的开放意义而非封闭意义。当然这绝不意味着你作为艺术家就可以不关心道理和知识。

因此对我来说,父母是律师这一点很重要,而我不是律师这一点也同样重要。虽然两条道路看起来是相反的,但对于更大的问题,试图探究世界如何运转,我们又都是相同的。

第一财经:艺术难道不需要逻辑么?

肯特里奇:有的是,有的不是。一幅绘画怎么看其中的逻辑呢?都是色彩。当然你可以阐释它,但总有更多无法阐释的东西。但同时它并不怕接受人们的追问,因为人们很喜欢从一幅画里试图找到一个终极答案。它会在每个个体上引发不同的共鸣。有逻辑的知识体系帮助人们更好地连接真实世界,自然科学就是在不断地揭示关于真实世界的具体答案。

第一财经:在你的作品里,常常很难分辨哪些内容是源于你的内心,哪些内容是在反应真实世界里的事情。

肯特里奇:这是一项非常艰难的工作。我的影片通常既有个人的故事,也有公共事件。有的时候,在宏大的社会灾难或环境之中,私人的情感显得尤其突出。有的时候,我就会用描绘社会图景的方法来传达个人的愤怒或悲伤。比如,在一个影片里,展现了一座楼房的坍塌,这可能起因是约翰内斯堡真实发生的事件,但同时也表现了事件本身对某个人内心所造成的影响。这种从公共转向私人的动态趋势是艺术自身所带有的,我常常无法预料。我无法判断哪个会先来,哪个会后到。

你也可以把它看做是写日记,纪录下每天周遭发生的事情,如果哪里发生了地震导致成千上万的人死去,这会令你感到非常难过。而如果是在隔壁房间里母亲去世,那么这对你而言要比在地震里死去的人要更加难过。所以从这个角度来说,艺术作品有时候可以区分什么是对自己而言更重要、对别人而言无所谓,以及什么是包含了整个社会、同时却更贴近个人感受的东西。我就大概是从后者的角度来思考创作。作品里探讨的远不仅仅是电影本身,而是对这个世界的看法。

第一财经:你的作品里还有很多关于死亡的元素,为什么?

肯特里奇:在我很小的时候就常常思考死亡,但并不是沉迷其中。不过它们倒的确表达了为什么我不担心死亡,一个人通过画画来做艺术、让人们建立互相之间的联系、存在于这个世界上。有时我们其实也需要乌托邦式的思维,只有当你意识到自己一无所知,才会真正在世界上独立。